Gerhard Fischer

Essay und Photo

Werkverzeichnis Gerhard Fischer »

Ach über alles, was da blüht

Ist deine Blüte wonnevoll!

Johannes Brahms

Neun Lieder und Gesänge

Opus 32

Jeder der Sinne hat seine rein physischen Annehmlichkeiten wie der Geschmacks- und der Geruchssinn; vor allem das Ohr hat seine ganz eigenen; und es hat den Anschein, daß es um so sensibler reagiert, je seltener sie in der Natur sind. Auf tausend angenehme Sinneseindrücke, die uns der Gesichtssinn liefert, kommt vielleicht nur ein einziger, der uns auf dem Wege über das Gehör erreicht. Alles im Universum scheint für die Augen geschaffen zu sein und nahezu nichts für die Ohren. Deshalb ist von allen Künsten diejenige, die den größten Vorteil hat, mit der Natur zu rivalisieren, die Kunst der Akkorde und des Gesanges.

Marmontel, J.-F.,

Artikel Arts libéraux,

in: Supplément à

l’Encyclopédie, Bd. I,

Amsterdam 1776

Die musikalische Kunst fängt wie ein kostbares Gefäß Unruhe und Erregung ein. Die Stellung des Künstlers bleibt die eines erlesenen Handwerkers; seine Funktion besteht ausschließlich darin, daß er den brennendsten und chaotischsten aller menschlichen Leidenschaften, die kristallinste aller Formen gibt. Auf einen solchen musikalisch-poetischen Sprengsatz treffen wir auch bei Brahms in Opus 32. Der Komponist ist einunddreissig Jahre, als er am 5. September 1864 Opus 32 vollendet.(1) Vor bald 20 Jahren sang Dietrich Fischer-Dieskau den neun Gesänge umfassenden Liederzyklus – wie Wellen rollte der Sänger die Tonfolgen aus, zuletzt hat Thomas Quasthoff die Lieder und Gesänge in feinsten Verästelungen aufgefaltet, Justus Zeyen begleitete am Klavier.

Opus 32 singen ist Bergungsarbeit. Die Musik taucht in einen langsamen Pulsschlag von Gelb bis Weiß, Blau bis Rosa. Weiß wie Bleiweiß, Gelb wie Schwefelgelb, Blau wie Kobaltblau, Rosa: ein Ton von Nelken oder Hortensien. Splittriges und körniges Tongestein. Ein Weg ins Galaktische, den auch George Crumb Mitte des 20. Jahrhunderts gehen wird, fortwährend die Nacht und den Mond besingend.

Wer in Opus 32 eintreten will, muss alle Hoffnung fahren lassen. Kaum vorstellbar, daß Noten auf Papier eine so einsaugende Wirkung ausüben, so niederdrückend sein können. Dieser bewundernswerte Liederzyklus reiht sich in die melancholischsten Notenhaufen, die Brahms zu Papier brachte, trostlos und ausweglos ist der Liebespfad. Deshalb kann man diese Musik unter die extremsten Künste reihen – wer sich darin ausdrückt, ist ein sonderbares unzeitgemäßes, abweichendes und man könnte sagen: entrücktes Subjekt. Auch ist Opus 32 vergleichbar mit der Stille weiter Schneefelder an den Polen. Selten wurde so viel Sorgfalt auf so verinnerlichte Emotion verwendet, um liedhafte Poesie zu schaffen. Man denkt an den Roman Der Zauberberg von Thomas Mann, in dem Hans Castorp in eine reine weiße Region aufbricht, um „das Urschweigen“ zu belauschen, „still und unbändig schneite es weiter darin ruhig hineinsinkend ohne einen Laut“. Castorp wird tief und tiefer in die „weißliche Transzendenz“ eindringen, bis ihm ein ungeheurer Schneesturm Luft und Blick nehmen wird.

Opus 32 ist eine kurze und dichte Meditation über Liebesleid. Der Liebende kann sein Gleichgewicht nicht mehr finden, die Klagetöne flirren, sind in Bewegung wie Kolibriflügel. Brahms erreicht die Notation nur durch das hingebungsvollste Studium von Erregungs-Phantasien. Wir zögern lange vor diesen exemplarischen Strophen, wir gewöhnen uns nur langsam an die lyrische Emphase. Brahms einsamer Drahtseilakt verwirrt uns. Opus 32 ist auch ein Selbstgespräch einer Seele, für die das Erdendasein lebenslang ein Exil war. Eine tiefe Traurigkeit geht von diesem Liederzyklus aus: Glück, Erfüllung, Rechtmäßigkeit der Lust sind weit entrückt. Brahms notiert eine Reihe von Gefühlen der Unruhe, der Einsamkeit, der Agonie und der Auflehnung. Dunkel ist diese Musik, ein Werk der Finsternis, nur phasenweise erhellt von Lunas Zauberschein.

Mehr als die Hälfte der Lieder hat Graf August von Platen im Jahre 1820 geschrieben. Der karge Versstil Platens, der aus der Nähe besehen sich wie bei manchen Federstrichen romantischer Federzeichnungen als unendlich subtil und, man könnte fast sagen, beweglich erweist, erklärt vielleicht dieses schlichte Dichtwerk; erregt den Vertrauten und ist dem Zeitgeistanhängigen unbekannt geblieben. Von Platen hat Thomas Mann das Motiv des Choleratodes von Gustav Aschenbach für die Novelle Der Tod in Venedig entlehnt, und in seiner Gedenkrede an den Dichter hat Thomas Mann Platen, „der in ein unerreichbares Idealbild von Schönheit zum Tode verliebt gewesen sei, wie als ‚Don Quijote‘ gesehen, der einer überholten Auffassung von ‚hohem Gesang‘ und ‚Dichtertum‘ gefrönt habe.“ (Kurt Wölfel, Jürgen Link).

Wenige Einsamkeiten haben ein dichterisches Werk so geprägt wie die August von Platens. Schon im Alter von 22 Jahren notierte der Dichter:

Bist du nicht gewohnt, vor Allen

Als der Einsamkeit Geweihter

Ohne Fußpfad und Begleiter

Durch den stillen Forst zu wallen?

Der Abkömmling einer verarmten Adelsfamilie, geboren am 24. Oktober 1796 in Ansbach, Sohn eines Oberforstmeisters im Dienst der preußischen Krone, hat die bayerische Kadettenschule besucht, ab 1810 ist er einige Jahre lang Page und Unterleutnant in Diensten des bayerischen Königshauses und 1825 nimmt er am Frankreich-Feldzug teil. Er quittiert den Dienst, um Jura und verschiedene andere Wissenschaften zu studieren. Auch dies ist nichts für ihn, er nimmt eine Stellung als Bibliothekar in Erlangen an. Nach einer tiefen Auseinandersetzung mit Immermann und Heine kehrt er schließlich 1824 Deutschland für immer den Rücken und beginnt eine Italien-Reise, die – mit Unterbrechungen – neun Jahre währen sollte. 1835 starb Platen an einer als Cholera diagnostizierten Krankheit unter qualvollen Umständen. Auf der Flucht vor der in Italien grassierenden Cholera reiste der Dichter am 20. September 1835 nach Palermo, erreichte nach einer Wanderung durch Sizilien am 11. November Syrakus und erkrankte am 23. November 1835 an einer Kolik, die er für die Cholera hielt und mit übermäßigen Mitteln in Selbstbehandlung zu heilen versuchte. Die Monographie von Pino Di Silvestro (August von Platen, Morire a Siracusa, Palermo 1987) zeichnet dies beklemmend einsame Sterben im Detail nach. Dank seiner homophilen Empfindsamkeit hat Platen Ghaselen, Sonetten, Oden, Eklogen und Idyllen von wunderbarer Geschmeidigkeit und Virtuosität geschrieben: Die Reue und das Nichts sind immer wieder als zentrale Themen der späten Lyrik Platens benannt worden.

Ich trank des Todes Kelch, den übervollen

Ich trank des Todes Kelch, den übervollen,

Denn was ihr sterben nennt, will wenig sagen,

Und selig die, die schon in Sarkophagen

Verwahrt, an Seilen in die Tiefe Rollen!

O wär ich schon aus dieser Welt verschollen

Und läge kalt, vom weißen Tuch umschlagen,

Und würde feierlich hinausgetragen,

Und Freunde weihten mir die ersten Schollen!

Doch ach, mir fehlt’s an Freunden, an Vertrauten,

Und bei den Menschen, die gesellig schwärmen,

Schleich ich vorbei und lasse nichts verlauten.

Wie lange will mich noch die Sonne wärmen,

Da meine Blicke schon genug beschauten

Das, was mich treibt, zu Tode mich zu härmen?

August Graf von Platen

Mai 1823

Johannes Brahms

Opus 32

Neun Lieder und Gesänge

für eine Singstimme und Klavier, 1864

Wie rafft ich mich auf in der Nacht

Wie rafft ich auf mich in der Nacht, in der Nacht,

Und fühlte mich fürder gezogen,

Die Gassen verließ ich, vom Wächter bewacht,

Durchwandelte sacht

In der Nacht, in der Nacht,

Das Tor mit dem gotischen Bogen.

Der Mühlbach rauscht durch felsigen Schacht,

Ich lehnte mich über die Brücke,

Tief unter mir nahm ich der Wogen in Acht,

Die wallten so sacht

In der Nacht, in der Nacht,

Doch wallte nicht Eine zurücke.

Es drehte sich oben, unzählig entfacht

Melodischer Wandel der Sterne,

Mit ihnen der Mond in beruhigter Pracht

Sie funkelten sacht

In der Nacht, in der Nacht,

Durch täuschend entlegene Ferne.

Ich blickte hinauf in der Nacht, in der Nacht,

Ich blickte hinunter aufs neue:

O wehe, wie hast du die Tage verbracht!

Nun stille du sacht

In der Nacht, in der Nacht,

Im pochenden Herzen die Reue!

No 1, Andante, F-moll, 67 Takte

August Graf von Platen

Nicht mehr mit dir zu gehen

Nicht mehr zu dir zu gehen

Beschloß ich und beschwor ich

Und gehe jeden Abend,

Denn jede Kraft und jeden Halt verlor ich.

Ich möchte nicht mehr leben,

Möchte augenblicks verderben,

Und möchte doch auch leben

Für dich, mit dir, und nimmer, nimmer sterben.

Ach rede, sprich ein Wort nur,

Ein einziges, ein klares;

Gib Leben oder Tod mir,

Nur dein Gefühl enthülle mir, dein wahres!

No 2, Langsam, D-moll, 36 Takte

Volkslied aus der Moldau

Deutsch von Georg Friedrich Daumer

Ich schleich umher

Ich schleich umher

Betrübt und stumm,

Du fragst, o frage

Mich nicht, warum?

Das Herz erschüttert

So manche Pein,

Und könnt ich je

Zu düster sein?

Der Baum verdorrt,

Der Duft vergeht,

Die Blätter liegen

So gelb im Beet,

Es stürmt ein Schauer

Mit Macht herein,

Und könnt ich je

Zu düster sein?

No 3, Mäßig, D-moll, 22 Takte

August Graf von Platen

Der Strom, der neben mir verrauschte

Der Strom, der neben mir verrauschte, wo ist er nun?

Der Vogel, dessen Lied ich lauschte, wo ist er nun?

Wo ist die Rose, die die Freundin am Herzen trug,

Und jener Kuß, der mich berauschte, wo ist er nun?

Und jener Mensch, der ich gewesen, und den ich längst

Mit einem andern Ich vertauschte, wo ist er nun?

No 4, Moderato, ma agitato, Cis-moll, 31 Takte

August Graf von Platen

Wehe, so willst du mich wieder

Wehe, so willst du mich wieder,

Hemmende Fessel, umfangen?

Auf und hinaus in die Luft!

Ströme der Seele Verlangen,

Ström es in brausende Lieder,

Saugend ätherischen Duft!

Strebe dem Wind nur entgegen

Daß er die Wange dir kühle,

Grüße den Himmel mit Lust!

Werden sich bange Gefühle

Im Unermeßlichen regen?

Atme den Fein aus der Brust

No 5, Allegro, H-moll, 34 Takte

August Graf von Platen

Du sprichst, daß ich mich täuschte

Du sprichst, daß ich mich täuschte,

Beschworst es hoch und hehr,

Ich weiß ja doch, du liebtest,

Allein, du liebst nicht mehr!

Dein schönes Auge brannte,

Die Küsse brannten sehr,

Du liebtest mich, bekenn es,

Allein, du liebst nicht mehr!

Ich zähle nicht auf neue,

Getreue Wiederkehr:

Gesteht nur, daß du liebtest,

Und liebe mich nicht mehr!

No 6, Andante con moto,

C-moll, 43 Takte

August Graf von Platen

Bitteres zu sagen denkst du

Bitteres zu sagen denkst du;

Aber nun und nimmer kränkst du,

Ob du noch so böse bist.

Deine herben Redetaten

Scheitern an korall’ner Klippe,

Werden all zu reinen Gnaden,

Denn sie müssen, um zu schaden,

Schiffen über eine Lippe,

Die die Süße selber ist.

No 7, Con moto, espressivo

ma grazioso, F-dur, 35 Takte

Aus dem Persischen (Hafis) (2)

von Georg Friedrich Daumer (3)

So stehn wir, ich und meine Weide

So stehn wir, ich und meine Weide,

So leider miteinander beide.

Nie kann ich ihr was tun zu Liebe,

Nie kann sie mir was tun zu Leide.

Sie kränket es, wenn ich die Stirn ihr

Mit einem Diadem bekleide;

Ich danke selbst, wie für ein Lächeln

Der Huld, für ihre Zornbescheide.

No 8, In gehender Bewegung,

As-dur, 51 Takte

Aus dem Persischen (Hafis)

von Georg Friedrich Daumer

Wie bist du, meine Königin

Wie bist du, meine Königin

Durch sanfte Güte wonnevoll!

Du lächle nur – Lenzdüfte wehn

Durch mein Gemüte wonnevoll!

Frisch aufgeblühter Rosen Glanz,

Vergleich‘ ich ihn dem deinigen?

Ach, über alles, was da blüht

Ist deine Blüte wonnevoll!

Durch tote Wüsten wandle hin –

Und grüne Schatten breiten sich,

Ob fürchterliche Schwüle dort

Ohn‘ Ende brüte, wonnevoll!

Laß mich vergehn in deinem Arm!

Es ist in ihm ja selbst der Tod,

Ob auch die herbste Todesqual

Die Brust durchwüte, wonnevoll!

No 9, Adagio, Es-dur, 81 Takte

Aus dem Persischen (Hafis)

von Georg Friedrich Daumer

Brahms Tonsetzung der Strophen Platens ist wie ein Federstrich, der einen geliebten Text unterstreicht und flammende Zeilen mit Tönen bis zum Siedepunkt erhitzt. Alle Herzschläge der Lyrik Platens sollen zum Ausdruck gebracht werden. Brahms komponiert das, was sich zwischen ihm und der literarischen Vorlage abspielt, hätte er bedeutendere Verse finden können?(4) Das wundgeriebene Motiv des Liebes-Unglücks steigert sich in der Wiederholung, eine Strophe stimuliert die nächste, führt zur anderen.

Opus 32 ist eine gewalttätige Wildheit in Tönen und Worten. Eine endlose Echolalie kommt zustande. Die Liebe ist verronnen wie Wasser aus einer umgestoßenen Vase. Die Addition von Leere und Ausgelöscht-Sein wie bei Schwächezuständen ruft ein Schwindelgefühl hervor. Brahms tastet: blindlings, in der Art eines verweilenden Streichelns umkreist seine Musik die zitternde Region des Begehrens. In Ernst Machs Analyse der Empfindungen, die am Ende des 19. Jahrhundert publiziert wurde, steht der Satz „Das Ich ist unrettbar“. Brahms spielt mit dem Nichts zeitlebens von Ton zu Ton.

Opus 32 ist eine musikalische Mischung von Härte und Weichlichkeit, eine Art Raserei und poetischer Wahnsinn; jeder Gesang hat die Aufgabe, auf die große Abwesende zu verweisen, sie ist in Teilen vorhanden, doch nirgends als Ganzes. Von ihr geliebt zu werden oder sterben, das Liebenwollen und das Sterbenwollen. Diese Musik will uns Tränen und Herzklopfen entlocken.

1862 hat sich Johannes Brahms in Wien niedergelassen. Die Ära des Neu-Wien: betörend duftender und changierender Luxus, der in allen Facetten die Schönheit und die Verdorbenheit der schmarotzenden Oberschicht zum Ausdruck bringt. Todessüchtig von Duellen mit Säbeln und Pistolen, begriffen die Bürger das Leben als kurzweiliges und kurzzeitiges tableau vivant in den Gewändern und auf den Fundamenten der Vergangenheit. Die erstarkenden bürgerlichen Subjekte begannen mit ziemlich unkritischen Zitaten von mittelbar aus der antiken Welt empfangenen Vorstellungen und entwickelten in fieberhafter Eile den Ringstraßenpomp, in dem die Tätigkeit von tausenden Jahren in ein Jahrzehnt zusammengezwängt wurde. Die Historisten wußten wenigstens, daß sie als epikuräische Endverbraucher im Lehnstuhl saßen – biedere Genießer am Schluß einer langen historischen Nahrungskette. Die sich ständig vergrößernden Massen der Bedürftigen, der Arbeitslosen, die Entwurzelten und Wohnsitzlosen, die die Donaumonarchie des ausgehenden 19. Jahrhunderts durchkreuzten und von den Behörden mit unnachsichtiger Härte verfolgt wurden, zeigt die pechschwarze Seite des Kaiserimperiums, das der bettelarme und lungenkranke, in Ottakring hausende Dichter Ivan Cankar grandios zu Papier brachte, während Arthur Schnitzler genüßlich Fin de Siècle-Stilblüten in Döbling züchtete.

Der 1833 in Hamburg geborene, aus kleinbürgerlichen Verhältnissen stammende Johannes Brahms wird sich der Gründerzeit-Ära Wiens asymptotisch nähern, eigentlich bleibt er eingesponnen, abgeschlossen, höchstens mit ein paar Freunden, aber auch unter ihnen doch immer allein. Einer, der innerlich allein ist. Die Familien, mit denen er in Wien Umgang hat, gehören fast alle zum Großbürgertum und Kleinadel. 1871 wird Brahms, nach mehreren Wohnungswechseln in die Karlsgasse 4, Wien IV, einziehen, als Untermieter der Familie Vogl. Dort wird er bis zu seinem Tod im Frühling 1897 wohnen bleiben.

In den Sammlungen des Wienmuseums findet sich eine Brahmsmappe mit Photopositiven, die das Interieur der Komponistenwohnung abbilden, sämtliche Photographien sind überbelichtet, questa dolce cosa. Lichtgeflüser in Photopapieren, eine Beleuchtung und Fixierung der anwesenden Gegenstände der Zeit fallen ins Auge. Die Photographien, Raum der Brechungen und Lichtinterferenzen, wären demnach ein Filmkaderbruchstück in romantisierter Verkleidung.

Wie der Morgentau in der Sonne, so schmilzt Brahms die Seele in der Luft: „Quae simul aspexit liquefacta rursus in unda/Non tulit ulterius“. Die ersten Monate des Jahres verbrachte Brahms jeweils auf Konzertreisen, klavierspielend und dirigierend, in der Hauptsache als Interpret seiner eigenen Werke. Die Reisen führten ihn vor allem an den Rhein wie nach Leipzig, Breslau, Berlin, Hamburg, aber auch nach Holland und in die Schweiz. Die Einkünfte aus dieser Tätigkeit deckten hinreichend seinen Lebensunterhalt. Der Sommer, den er durch mehrere Jahre in Baden-Baden, in der Nähe der Klaviervirtuosin und Komponistin Clara Schumann, dann mit Vorliebe in Pörtschach, Mürzzuschlag und Ischl verbrachte, war ganz der musikalischen Arbeit gewidmet.(5) Der Herbst und Winter gehörten der Drucklegung der Werke, die der Sommer inspiriert hatte. Die Musik von Johannes Brahms bezieht ihre Energie aus der Hitze der Sommer, wo Duft, Farbenpracht und Schmelz der Blumen die Sinne berauscht. Die Atmosphäre in rosigem Schimmer schafft blaue Musik, ein Blau zumal, das eher blütenhaft als luftgeboren wirkt. Man denkt bei dieser oft traurigsüssen Musik an Tage der Freuden, in sanft rauschende, streichelnde Regen gehüllt.

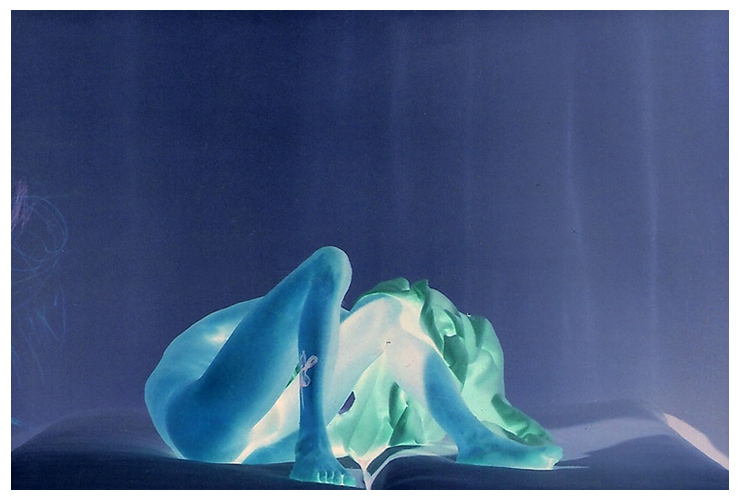

Die Ästhetik des privaten Musizierens ist Mitte des 19. Jahrhunderts ausgereift, die Wendung nach innen erfolgt im bürgerlichen Wohnzimmer am Klavier. Im schummrigen Licht erklangen die Salonstücke der höheren Töchter: anmutige, elfenfarbige Schönheiten posierten am schwarzen Flügel, ganz in Seide gekleidet und auf der Stirn Saphire: von der Schwelle der Türe bis in die Tiefe beherrschen sie alle Säle mit Harmonien. Jeder historische Zeitraum ist in eine bestimmte Tages- oder Nachtzeit getaucht. Das Lied – ausgesetzt im Raum des häuslichen Idylls ertönt zur Abendzeit – Licht, smaragdgrünes, fließt an den raffinierten Draperien der mädchenhaften Nacktheit entlang. Das Klavier garantiert die Verfügbarkeit vollständiger Harmonie, da es „diejenigen Eigenschaften, die andere Instrumente nur einzeln haben, in sich vereinet; weil man eine vollständige Harmonie, wozu sonst drei, vier und mehrere Instrumente erforderlich werden, darauf mit einmal hervorbringen kann, und was dergleichen Vorteile mehr sind.“ (C. P. E. Bach, Versuch über die wahre Art, das Clavier zu spielen, 1753/62). Zuhauf erscheinen Klavierstimmbücher, 1805 gibt in Wien Gall ein Klavierstimmbuch heraus, das den Untertitel trägt: (…) deutliche Anweisung wie jeder Musikfreund sein Clavier=Flügel, Forte=piano und Flügel=Fortepiano selbst stimmen, reparieren, und bestmöglich gut erhalten könne.

1899 wird in Wien in der Sezession Gustav Klimts Bild Schubert am Klavier gezeigt, Klimt hat es für den Musiksalon für Nikolaus Dumba gemalt. Das Gemälde ist später einem Feuer zum Opfer gefallen, bloß die handkolorierte „Hanfstængl Gravure“ erinnert noch an das Original. Der Feuilletonist und Kritiker Ludwig Hevesi hat 1906 eine schöne Beschreibung des Bildes gegeben: „Der Schubert, wie er am Klavier sitzt, mit seinem naiven, zutraulichen Profil, dessen verrufene Spießbürgerlichkeit hier so liebeswürdige Pointen bekommt, der ist unwiderstehlich. Zum erstenmal hat den Lyriker hier ein Künstler von lyrischer Empfindung dargestellt; darum sieht er so persönlich und lieb aus. Sein Profil ist auch als Hauptsache festgehalten, die ganze Szene darauf angelegt. Rötlicher Dunst von Wachskerzen erfüllt das Klavierzimmer, es brodelt und flimmert in der Luft von rosigen und silberigen Atomen. Aus diesem melodischen Nebel tauchen die Nebenfiguren auf. Die schöne Dame en face förmlich wie eine Fee, dann die beiden singenden Mädchen hinter Schubert, die eine in hochrotes, die andere in bunt geblümeltes Altwien gekleidet. Ein Herr dabei, als dunklere Note neben den hellen. Alle diese Teints, Frisuren, Toiletten, Notenblätter, dann die flimmernden Streifen der Goldrahmen, das Widerblitzen der Armleuchterflammen aus dem Spiegel, dann hinten der helle Durchblick mit dem Herrn drin… das alles ist ein gemeinsames, harmonisches Weben, etwas wie sichtbare Musik.“

Ein Photo aus dem Jahre 1893 zeigt Brahms im Konzertsaal am Klavier, immer einer schönen Stimme mit Leib und Seele ausgeliefert. Stimme, geschmeidig wie ein Faden, der der leiseste Lufthauch Gestalt gibt, den er rollt und entrollt, entfaltet und wieder auflöst.

Die subtile Kraft greift an, ergreift und hält den Hörer in einer Situation der Passivität fest – Lust: durchdrungen zu werden. Der Gesang, ein von den meisten Ästhetiken vernachlässigtes Merkmal hat etwas von einer Kinästhesie, er ist weniger an einen Eindruck gebunden, als an einen inneren muskulären, humoralen Sensualismus. Die Stimme ist Diffusion, Eindringen, sie geht durch die ganze Oberfläche des Körpers, durch die Haut. Stimme ist Fett.

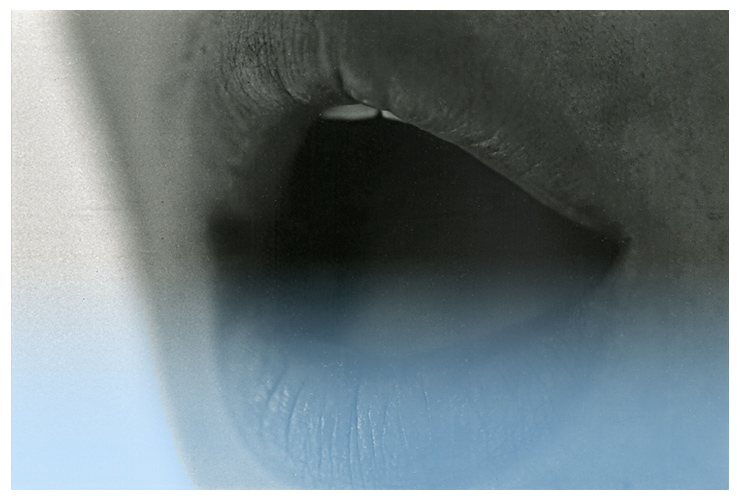

Stimme ist nicht mehr Geräusch und noch nicht Sprache. Die Stimme steht nicht minder im Gegensatz zum Lärm, dann, wenn sie ihn zum Schweigen bringt, aber auch, wenn sie unter seiner Aggression stöhnt oder gar verstummt. Die Geschichte der Tiefe beginnt mit der Stimme.(6) Der Mund und der Brustraum sind zunächst abgründige Tiefen. Die Stimme dringt direkt aus dem Körper des Sängers, aus der Tiefe der Hohlräume, Muskeln, Schleimhäute und Knorpel. Die Stimme ist nicht der Atem, sondern durchaus jene Materialität des Körpers, die der Kehle entsteigt, dem Ort, an dem das Lautmetall gehärtet und gestanzt wird.

Das Ohr des Zuhörers ist gespitzt wie bei einem lauschendem Tier; das Ohr ein von außen nach innen gehender Trichter mit Falten und Windungen nimmt eine Stellung ein, in der das Dunkle, Verschwommene oder Stumme dekodiert wird, um das Dahinter des Sinns im Bewußtsein erscheinen zu lassen.(7)

Roland Barthes hat in dem inspirierenden Text Musique en jeu (1972) von der „Rauheit der Stimme“ gesprochen und von der individuellen Lust, die er beim Anhören von Gesang ständig empfinde. Barthes Analyse und ihr Anspielungsreichtum vermag überraschende Irritationen auszulösen.(8)

Die Stimmlage im romantischen Lied ist der bescheidene Raum der Töne, die jeder von uns hervorbringen kann und in dessen Rahmen man die beruhigende Einheit seines Körpers herbeiphantasieren kann. Das romantische Lied durchzieht das gesamte neunzehnte Jahrhundert wie ein Komet, sein glühender Kern ist das Lied Schuberts und Schumanns; Schubert hat 650 Lieder geschrieben, Schuman 250, Brahms 250, Wolf, Mahler, Wagner, Strauss, Mussorgski entsprechend viele. Das Gewimmel der Töne wuchs Hand in Hand mit dem Dichter. Der Musiker und der Dichter, sie waren wie zwei Bäche, die zusammentrafen, um einen dritten zu bilden.(9)

Die Welt des romantischen Gesanges ist die Welt der Liebe. Versinken und Ertrinken in Liebe und Sehnsucht. Es bäumt sich alles auf, und nichts ist mehr wie es früher war. Alles gerät in eine hinwegreißende Bewegung. Die gesellschaftliche Allgegenwart des Liebesgefühls läßt den romantischen Gesang gleichzeitig oder abwechselnd als elitär oder volkstümlich wirken, bemerkte Roland Barthes. Was die Lieder hervorbringen ist sehr einfach: Innigkeit, Zärtlichkeit, Empfindsamkeit, Herzfeuer; immer ist da die Anrufung, Anbetung des geliebten Wesens, die aus Erregungs-Phantasien kommt. Bebend, stockend, schweift der Liebende umher, umgeben von Mond, Vogel, Bach, Baum, Busch und Felsen. Der Weg führt oft über steiniges, unwirtliches Gelände, weit in jene Zonen, in denen ewiges Eis und Schneeblütenlicht herrscht. Schuberts Gefrorene Tränen singen vom Recht zu weinen, reichlich Schmerz und Tod ereignen sich in der Winterreise. Auch Robert Walser weiß, daß die meiste Musik aus der Untröstlichkeit kommt und untröstlich macht.

Musik auch als etwas, das dem Tod entgegentritt und ihn symbolisch überwindet, oder Musik als etwas, das zeigt, dass der Tod verschlungen ist in den Eros . So dringt der Taktstock von Claudio Abbado in das Brahm’sche Requiem, Opus 45 und öffnet einen Raum der Unendlichkeit und der Transzendenz. Die Dichtung und Musik der Romantik sollte die Feier des Todes und des Kosmischen erst möglich machen. Die Stilfigur der Romantik ist die Nacht, die Textbilder geraten zu traumdunklen Visionen. In Novalis Hymnen an die Nacht erreichte die Nachtbegeisterung der deutschen Dichtung ihren Höhepunkt, und in der Durchdringung des Endlichen mit dem Unendlichen werden Brentano, Lenau und Eichendorff folgen. Schon Plotin deutete den Zustand der Existenz als ein Umschattet-Umdunkeltwerden.

Viele Lieder, die der Spät-Romantiker Johannes Brahms konzipierte – das Liedschaffen umspannte mehr als vierzig Jahre – sind ein hochexplosives Gemisch aus Untergangsvisionen und nostalgischem Rousseauismus, wie Sternschnuppen sind Dissonanzen in nahezu jedem Werk verstreut.(10) Opus 32 läutet gellend die Nacht des Liebesunglückes ein: „Wie rafft ich mich auf in der Nacht, in der Nacht…“. Das liebeswunde Herz schlägt Unglücklichen solange, bis es nicht mehr kann. Die Singstimme fließt in halb klagendem, halb beichtendem Duktus. Lieder von einer in sich leicht changierenden, mit Wörtern kaum zu beschreibenden Schönheit, ganz als seien sie hervorgebracht worden von der Natur selber wie die Federkleider der Vögel. Wie ein violetter Lichtstrahl endet der Lieder-Zyklus. Versunken, in wer weiß was für Tiefen des Gesanges bleiben wir sitzen die lange Nacht: wie versteinert.

Opus 85, Nr. 2, Mondenschein, 6 Lieder für Singstimme und Klavier (1878) und Opus 62, Nr. 3, Waldesnacht, 7 Lieder für gemischten Chor (1874), sind Echos auf Opus 32 (1864). Wenn die Sterne, der Mond beginnen zu strahlen, und die ganze Körperhaut in kupferfarbene Verfärbung gerät, senkt sich Trost (man kommt um das verpönte Wort nicht herum) auf ein „krankes Herz“.

Mondenschein

Nackt lieg auf den fremden Wegen,

Krankes Herz und müde Glieder;-

Ach, da fließt, wie stiller Segen,

Süßer Mond, dein Licht hernieder;

Süßer Mond mit deinen Strahlen

Scheuchest du das nächt’ge Grauen;

Es zerrinnen meine Qualen

Und die Augen übertauen.

Heinrich Heine

Johannes Brahms, Opus 85, Nr. 2, 1878

Waldesnacht

Waldesnacht du wunderkühle

Die ich tausendmale grüß.

Nach dem lauten Weltgewühle,

O, wie ist dein Rauschen süß.

Träumerisch die müden Glieder

Berg ich weich ins Moos,

Und mir ist, als würd ich wieder

All der irren Qualen los.

Fernes Flötenlied, vertöne,

Daß ein weites Sehnen rührt,

Die Gedanken in die schöne,

Ach mißgönnte Ferne führt.

Laß die Waldesnacht mich wiegen,

Stillen jede Pein

Und ein seliges Genügen

Saug ich mit den Düften ein.

In den heimlich engen Kreisen

Wird dir wohl, du wildes Herz,

Und ein Friede schwebt mit leisen

Flügelschlägen niederwärts.

Singet, holde Vögellieder,

Mich in Schlummer sacht!

Irre Qualen, löst euch wieder,

Wildes Herz, nun gute Nacht!

Paul Heyse

Johannes Brahms, Opus 62, Nr. 3, 1874

Immer will Brahms über das schwere Erdenleben hinaus, will entkommen, will entweichen. Im Blick zurück taucht ein mythologischer Topos auf: Der Schlaf des Endymion. Der auf der Insel Chios geborene Lyriker Likymnios hatte in einem seiner Gedichte von der Liebe des Hypnos, des Schlafgottes, zu Endymion erzählt. In einem daraus überlieferten Fragment heißt es: „Er sah aber die Augen des Endymion so gerne, daß er sie ihn auch dann nicht zumachen ließ, wenn er ihn einschläferte, sondern er läßt sie ihn offen halten, damit er ganz die Wonne des Anschauens genießen kann." Endymion werde, heißt es bei Piero Valeriano, eines Altersgenossen von Michelangelo, „zum Himmel emporgetragen und durch einen Tod, der der tiefste Schlaf ist, vom Leibe befreit". Der mythologischen Figur Endymion widmete Antonio Canova 1822 eine seiner schönsten späten Statuen und Louis Girodet-Trioson 1792 sein schönstes Gemälde, das Balzac zur Novelle Sarrasine (1830) inspirierte, die 1842 als Teil der Scènes de la vie parisienne in die Comédie humaine aufgenommen wurde. In August von Platens Gedicht vom 22. Juni 1820 erscheint Endymion als Geliebter der Luna, sehnsüchtig erwartend den Todeskuß der Mondgöttin. Wie bei anderen Liebschaften zwischen Göttern und Sterblichen bedeutete das Sterben Endymions, von einem Gott geliebt zu werden und durch ihn an ewiger Seligkeit teilzuhaben. Schon Pico della Mirandola hatte diese Todesart als Todeskuß – morte di bacio – bezeichnet.

Endymion

Jüngling ruht

Unter Liljen an der Flut,

Während Nacht ihn rings umfangen,

Seine lichten Locken hangen

Tief herab bis in die Quelle,

Die sie netzt mit sachter Welle.

Ruht am Bach,

Halb entschlummert, halb noch wach,

Aber Luna lenkt die Zügel

Über Tal und Waldeshügel,

Ätherwölkchen weh und tragen

Ihren klaren Silberwagen.

Und ihr Licht

Fällt auf Schläfers Angesicht.

Seit dem ersten Reihn der Horen

Ward kein Mann so schön geboren:

Luna sieht ihn, sieht ihn wieder,

Und ihr Wagen schwebt hernieder.

Jüngling wähnt,

Daß ihm nah die Göttin lehnt,

Daß ein Kuß, gelind und züchtig,

Seine Lippen streifet flüchtig-

Hatte wachend sich erhoben,

Doch der Wagen schwand nach oben.

Welch ein Schmerz

Zuckt, so rief er, durch dies Herz!

Kommt ein Gott nur, daß er trüge?

Nenn ich’s Wahrheit? nenn ich’s Lüge?

Durfte Sehnsucht irdisch täuschen

Das Gemüt der schönen Keuschen?

August Graf von Platen

Schneidet Opus 32 ins Herz so tröstet Brahms mit Mondenschein (Opus 85, Nr. 2) und Waldesnacht (Opus 62, Nr. 3): Das „wilde Herz“ wird in den erlösenden Schlaf geleitet. Die physische Grenze des Körpers, die Erschöpfung und Müdigkeit, der Schlaf, wo alle Ausdrucksenergien zurückgedrängt werden und zyklische Phasen seelischer Erregung sich ausbilden, kartographiert Brahms in diesen beiden Liedern für gemischten Chor. Ton um Ton entwirft er Wunsch- und Anti-Körper, imaginäre Identitäten. Brahms, einer der von weither zurückkehrt – aus kleinbürgerlichen, hart an proletarisches Elend grenzenden Mühen – weiß seit langem, daß das Leben aller eine lange Wohngemeinschaft mit dem Unbewohnbaren war. Musik gegen die Uhr geschrieben. Musik der Milchstraße, bisweilen klebrig wie Honig und Milch. In aller Bescheidenheit bemerkte Swjatoslaw Richter: „Brahms muß man spielen, als würde es bei jeder Note wehtun, daß man sich von ihr trennen muß.“

Epilog

Schöne Fremde

Es rauschen die Wipfel und schauern,

Als machten zu dieser Stund

Um die halb versunkenen Mauern

Die alten Götter die Rund.

Hier hinter den Myrtenbäumen

In heimlich dämmernder Pracht,

Was sprichst du wirr wie in Träumen

Zu mir, phantastische Nacht?

Es funkeln auf mich alle Sterne

Mit glühendem Liebesblick,

Es redet trunken die Ferne

Wie von künftigem, großem Glück.

Joseph von Eichendorff

Robert Schumann, Liederkreis Opus 39, 1840

Anmerkungen

( 1 ) http://petrucci.mus.auth.gr/imglnks/usimg/e/e5/IMSLP22975-PMLP21745-BraWV__S._108.pdf

( 2 ) Hafis: Mohammed Schemseddin Hafis, persischer Dichter 1320/25-1390. Durch Goethes West-östlichen Divan waren die orientalische Poesie allgemein und der Dichter Hafis insbesondere als Inspirationsquelle für „künstliche Paradiese“ erschlossen worden.

( 3 ) Georg Friedrich Daumer: Religionsphilosoph, Privatgelehrter, geb. 5. 3. 1800 in Nürnberg, gest. 13. 12. 1875 in Würzburg.

( 4 ) Gustav Ophüls, Brahms-Texte. Sämtliche von Johannes Brahms vertonten und bearbeiteten Texte, Ebenhausen bei München 1983.

( 5 ) Komponieren, Schreiben. Brahms begehrt unablässig das eine, bald das andere. Es wimmelt von Briefen an verschiedene Adressaten. Johannes Brahms, Briefwechsel, 19 Bände 1907-1995, Berlin 1906-1922; Johannes Brahms, Clara Schumann, Briefe aus den Jahren 1853–1896, hrsg. von Berthold Litzmann, Leipzig 1927; Johannes Brahms im Briefwechsel mit Joseph Joachim, hrsg. von Andreas Moser, Band 1, Berlin 1921.

( 6 ) Die menschliche Stimme entsteht in der Mundhöhle, im Kehlkopf. Den Kehlkopf oder Larynx (Glottis) definieren die medizinischen Wörterbücher folgendermaßen: „Kranialer Teil der Luftröhre mit der Doppelfunktion als Pförtner der unteren Luftwege und Apparat der Stimmbildung; besteht aus einem Gerüst von Knorpeln, die durch Gelenke, Bänder und Membranen beweglich verbunden sind. Knorpel und Spannung der Bänder werden durch die quergestreiften Kehlkopfmuskeln reguliert. Die Kehlkopfhöhle ist von Schleimhaut ausgekleidet, die zwei Paar sagittal gestellter Falten bildet, eine obere Plica vestibularis (Taschenfalte) mit Flimmerepithel und eine untere Plica vocalis (Stimmfalte) mit Plattenepithel, in der das Lig. vocale (Stimmband) und der M. vocalis liegen.“

Jede menschliche Stimme verfügt über verschiedene Tonfälle, „die Intonation“, sagt Diderot, „das ist das von dem Tonfall der Stimme wiedergegebene Bild der Seele“, der Tonfall der Stimme ist „wie ein Regenbogen“. Die modere Psycholinguistik bezeichnet den Tonfall als „Projektion der Kehlkopfmimik in den Raum“ (Ivan Fonagy). Diese „stimmliche Gestensprache (Glottalmimik)“ eignet sich besser als jede Körpersprache zur Kommunikation von vertraulichen Mitteilungen.

Da die Kommunikation beim Menschen wie bei allen Säugetieren auf der Atmung beruhe, entspreche die melodische Kurve der Stimme dem „Modell des Lebens“. Fonagys Ergebnisse beruhen auf den Theorien S. Kartschewskis, der sich in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts mit der Phonologie beschäftigte und dabei zu dem Schluss kam, das Steigen und Fallen der Tonkurve entspreche unserem „Lebenszyklus“: Geburt, Erwachsenwerden, Alter, Tod. „Das Sprechen besteht aus einer unendlichen Reihe derartiger Zyklen: Man stirbt ungefähr zwanzigmal in der Minute, um wiedergeboren zu werden. Aufgrund des Tonfalls entspricht der Satz dem Modell des Lebens: Und das verleiht dem klanglichen Aspekt des Satzes symbolische Bedeutung.“ Die melodische Kurve der Stimme unterscheidet sich von Volk zu Volk, je nach Sprache.

Die Stimme vermag den Hörer in eine Verzückung oder wie Apollinaire sagt in eine „akustische Halluzination“ zu versetzen. Stimmen, die wir zu hören glauben, bezeichneten die Kirchenväter als Stimmen der Engel, die in uns erklingen. Mystiker und Heilige bewahrten „innere Stimmen“. Damit befinden wir uns im Reich der „Akusmata“, Apollinaire hat in zwei Gedichten aus le guetteur melancolique und Poémes retrouvés den akusmatischen Zustand dargelegt. Im ersten Gedicht handelt es sich um die „ruhige Stimme eines Abwesenden.“ Im zweiten schreibt Apollinaire, die Hirten, die die Verkündigung der Engel hören, hätten „verstanden, was sie zu hören glaubten.“

Konstantinos Kavafis (1863–1933) aus Alexandria verdanken wir das meisterhafte Poem Stimmen (1904) über akustische Halluzinationen.

Ideale und geliebte Stimmen derer,

Die gestorben sind, oder derer,

Die für uns verloren sind wie die Toten.

Oft sprechen sie in unseren Träumen,

Oft, in Gedanken versunken, hört sie der Geist.

Und mit ihrem Echo kehren für einen Augenblick

Die Geräusche der Urdichtung unseres Lebens zurück,

Wie Musik in der Nacht, die in der Ferne verklingt.

( 7 ) Wie arbeitet das Ohr? Hans-Peter Zenner, Prof. für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde in Tübingen, hat grundlegende Phänomene der Schallwahrnehmung aufgeklärt, dem zu folge ist die eigentliche Schnittstelle zwischen Gehirn und Außenwelt das Innenohr. „Dort wird der Luftschall, der sich nunmehr in einer Bewegung der Innenohrflüssigkeit äußert, in elektrische Signale umgewandelt. Zuständig dafür sind bestimmte Mechanorezeptoren, die Haarzellen. Der Name rührt von dem Haarschopf her, den diese Sinneszellen an einem ihrer Enden tragen. Die Haarzellen sind in eine durch die ganze Innenohr-Schnecke laufende Membran eingebettet. Nur der Schopf – bestehend aus 100 Härchen – ragt aus dieser sogenannten Basilarmembran heraus. Wird er bewegt, entsteht ein elektrisches Signal. Feingewebliche Untersuchungen haben gezeigt, daß die inneren und äußeren Haarzellen unterschiedliche Aufgaben erfüllen. Untersuchungen vor allem in den achtziger Jahren haben eine verblüffende Eigenschaft der äußeren Haarzellen zu Tage gefördert. Wird der Haarschopf durch die Deckmembran bewegt, verändert der locker in die Basilarmembran eingebettete Zellkörper seine Form, er verkürzt und verlängert sich im Rhythmus des Schalls.“ Die Forscher schlossen, daß diese Bewegungen die vom Schall ausgelöste Wanderwelle in der Schnecke verstärken. Ohne Schallverstärkung wären die hohe Empfindlichkeit und das ausgezeichnete Unterscheidungsvermögen der Töne nicht zu erklären. Der Mensch ist beispielsweise in der Lage zwischen einem Ton von 1000 Hertz und einem von 1003 Hertz zu unterscheiden. Der Schallverstärker sorgt dafür, daß die Schwingungsgipfel der Wanderwelle zugespitzt werden. Diese Zacken aktivieren dann die für die Registrierung der jeweiligen Frequenz zuständigen inneren Haarzellen, eine rund tausendfache Verstärkung wird erreicht. Die enorme Leistung des Schallverstärkers im Innenohr ist freilich nicht nur ein Verdienst der äußeren Haarzellen. Vielmehr spielt auch die Deckmembran eine wichtige Rolle.

Zit. nach: R. W., „Tanzende Sinneszellen. Wie das Ohr arbeitet“, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 225, 27. September 2000.

( 8 ) Um die Rauheit der Stimme von den anerkannten Werken der Vokalmusik abzuheben, bedient sich Roland Barthes einer zweifachen Unterscheidung, „der theoretischen zwischen Phänotext und Genotext (Julia Kristeva) und der paradigmatischen zwischen zwei Sängern, von denen ich einen sehr mag (obwohl man ihn nicht mehr hört) und den anderen sehr wenig (obwohl man nur noch ihn hört): Panzera und Fischer-Dieskau (die natürlich nur Chiffren sind: Ich vergöttere ersteren nicht und habe nicht das geringste gegen letzteren). (…)

Somit tauchen im Gesang (bevor diese Unterscheidung auf die gesamte Musik ausgedehnt wird) die zwei Texte auf, von denen Julia Kristeva gesprochen hat. Der Phänogesang (falls man diese Übertragung zu akzeptieren bereit ist) umfaßt alle Phänomene, alle Merkmale, die zur Struktur der gesungenen Sprache gehören, den Gesetzen des Genres, der kodierten Form der Koloratur, dem Idiolekt des Komponisten und dem Stil der Interpretation: kurz, alles, was beim Vortrag im Dienst der Kommunikation, der Darstellung und des Ausdrucks steht: wovon gewöhnlich die Rede ist, woraus der Stoff der kulturellen Werte gewebt ist (Stoff der eingestandenen Vorlieben, der Moden, der kritischen Diskurse), was direkt mit den ideologischen Alibis einer Epoche verzahnt ist (die ‚Subjektivität‘, die ‚Ausdruckswirkung‘, die ‚Dramatik‘, die ‚Persönlichkeit‘ eines Künstlers). Der Genogesang ist das Volumen der singenden und sprechenden Stimme, der Raum, in dem die Bedeutungen keimen, und zwar ‚aus der Sprache und ihrer Materialität heraus‘; es ist ein signifikantes Spiel, das nichts mit der Kommunikation, der Darstellung (von Gefühlen) und dem Ausdruck zu tun hat; es ist die Spitze (oder der Grund) der Erzeugung, wo die Melodie tatsächlich die Sprache bearbeitet – nicht, was diese sagt, sondern die Wollust ihrer Laut-Signifikanten, ihrer Buchstaben: wo sie erforscht, wie die Sprache arbeitet und sich mit dieser Arbeit identifiziert. Es ist, mit einem sehr einfachen, aber ernst zu nehmenden Wort: die Diktion der Sprache.

Vom Standpunkt des Phänogesangs ist Fischer-Dieskau vermutlich ein musterhafter Künstler; von der (semantischen und lyrischen) Struktur wird alles berücksichtigt; und dennoch verführt nichts, reißt nichts zur Lust hin; es ist eine übertrieben expressive Kunst (die Diktion ist dramatisch, das Zurückhalten und Freisetzen des Atems, die Zäsuren setzen ein wie ein Beben der Leidenschaft), und gerade dadurch überschreitet sie nie den Rahmen der Kultur: Hier begleitet die Seele den Gesang, nicht der Körper: Der Körper soll die musikalische Diktion nicht mit einer Gefühlsbewegung begleiten, sondern mit einer ‚Ankündigungs-Geste‘, darin liegt die Schwierigkeit; zumal die gesamte Musikpädagogik keineswegs die Pflege der ‚Rauheit‘ der Stimme lehrt, sondern die Modalitäten der emotionalen Hervorbringung: Das ist der Mythos des Atems. Wie oft haben wir nicht Gesangslehrer verkünden hören, daß die ganze Gesangskunst auf der Beherrschung, auf der guten Führung des Atems beruht! Der Atem ist das pneuma, die anschwellende oder zusammenbrechende Seele, und jede ausschließliche Atemkunst könnte durchaus eine insgeheim mystische Kunst sein (einer auf den Maßstab der Langspielplatte abgeflachten Mystik). Die Lunge, dieses blödsinnige Organ (Katzenfutter!), schwillt, wird aber nicht straff: In der Kehle, dem Ort, wo das Lautmetall gehärtet und gestanzt wird, und im Gesichtsausdruck, bricht die Signifikanz auf und läßt nicht die Seele, sondern die Wollust hervortreten. Bei F. D. glaube ich nur die Lungen zu hören, niemals die Zunge, die Stimmritze, die Zähne, die Innenwände, die Nase. Die ganze Kunst Panzeras hingegen lag in den Buchstaben, nicht im Blasebalg (ein einfaches technisches Merkmal: Man hörte ihn nicht atmen, sondern nur den Satz zerteilen). Ein extremes Denken regelte die Prosodie der Äußerung und die Lautökonomie der französischen Sprache; Vorurteile (die gewöhnlich aus der rhetorischen und kirchlichen Diktion stammten) wurden umgestoßen. Die Konsonanten, von denen man gern annimmt, daß sie das Gerüst unserer Sprache bilden (die allerdings keine semitische Sprache ist) und die man immer zu ‚artikulieren‘, zu trennen, hervorzuheben vorschreibt, um der Klarheit des Sinns Genüge zu leisten, empfiehlt Panzera in vielen Fällen zu verschleifen, ihnen die Abnutzung einer lebenden, funktionierenden und seit langem arbeitenden Sprache zu belassen, sie zum bloßen Sprungbrett des bewundernswerten Vokals zu machen: Die ‚Wahrheit‘ der Sprache lag hier, nicht in ihrer Funktionalität (Klarheit, Expressivität, Kommunikation); und dem Spiel der Vokale kam die gesamte Signifikanz zu (die der Sinn ist, insofern er lustvoll sein kann): die Opposition zwischen dem é und dem è (die in der Konjugation so notwendig ist), die, ich würde beinahe sagen, elektronische, Reinheit des französischsten aller Vokale, des ü, das unsere Sprache nicht aus dem Lateinischen übernommen hat, so gespannt, so gehoben, exponiert und ausgehalten war der Ton; genauso führte P. seine r über die Normen des Sängers hinaus – ohne diese Normen zu verleugnen: Sein r war zwar gerollt, wie in der gesamten klassischen Gesangeskunst, aber diesem Rollen haftete nichts Bäuerliches oder Kanadisches an; es war ein künstliches Rollen, der paradoxe Zustand eines zugleich vollständig abstrakten (durch die metallische Kürze der Schwingung) und vollständig materiellen (durch die offenkundige Verwurzelung in der sich bewegenden Kehle) Ton-Buchstabens. Diese Phonetik (Nehme ich sie als einziger wahr? Höre ich Stimmen in der Stimme? Aber besteht die Wahrheit der Stimme nicht darin, daß sie halluziniert wird? Ist der gesamte Raum der Stimme nicht ein endloser Raum? Das war wohl der Sinn von Saussures Arbeit über die Anagramme), diese Phonetik schöpft die Signifikanz nicht aus (sie ist unerschöpflich); zumindest schiebt sie den von einer ganzen Kultur unternommenen Versuchen, das Gedicht und seine Melodie auf ihre Expressivität zu reduzieren, einen Riegel vor.

Diese Kultur ließe sich unschwer datieren, historisch spezifizieren. F. D. herrscht heute beinahe unumschränkt über die gesamte besungene Langspielplatte; er hat alles aufgenommen: Falls Sie Schubert lieben, aber nicht F. D., so ist Ihnen Schubert heutzutage versagt: Ein Beispiel für diese positive Zensur (durch die Überfülle), die unsere Massenkultur kennzeichnet, ohne daß sie ihr jemals zum Vorwurf gemacht wird; vielleicht deshalb, weil seine ausdrucksstarke, dramatische, gefühlsmäßig klare, von einer Stimme ohne ‚Rauheit‘, ohne signifikantes Gewicht getragene Kunst durchaus der Nachfrage nach einer Durchschnittskultur entspricht; diese Kultur, die durch die Verbreitung des Hörens und das Verschwinden der Praxis (keine Amateure mehr) definiert ist, verlangt zwar nach Kunst und Musik, vorausgesetzt, diese Kunst und diese Musik sind eindeutig, ‚übersetzen‘ eine Emotion und stellen ein Signifikat (den ‚Sinn‘ des Gedichts) dar: eine Kunst, die die Lust immunisiert (indem sie sie auf eine bekannte, kodierte Emotion reduziert) und das Subjekt mit dem versöhnt, was in der Musik gesagt werden kann: was die Schule, die Kritik, die öffentliche Meinung prädikativ über sie sagen. (…)“

Zit. nach: Roland Barthes, „Die Rauheit der Stimme“, in: Der entgegenkommende und der stumpfe Sinn, Frankfurt a. Main 1990.

„Die menschliche Stimme ist tatsächlich der privilegierte (eidetische) Ort des Unterschieds: ein Ort, der sich jeder Wissenschaft entzieht, da es keine Wissenschaft gibt (Physiologie, Geschichte, Ästhetik, Psychoanalyse), die der Stimme gerecht wird: Man ordne und kommentiere die Musik historisch, soziologisch, ästhetisch und technisch, es wird immer ein Rest bleiben, ein Zusatz, ein Lapsus, etwas Unausgesprochenes, das auf sich selbst verweist: die Stimme. Dieses immer verschiedene Objekt wird von der Psychoanalyse zu den Objekten des Begehrens gezählt, insofern es nicht vorhanden ist, nämlich zu den Objekten (a): Es gibt keine menschliche Stimme auf der Welt, die nicht Objekt des Begehrens wäre – oder des Abscheus: Es gibt keine neutrale Stimme – und falls mitunter diese Neutralität, dieses Weiß der Stimme auftritt, so ist dies für uns ein großes Entsetzen, als entdeckten wir mit Schrecken eine erstarrte Welt, in der das Begehren tot wäre. Jeder Bezug zu einer Stimme ist zwangsläufig einer der Liebe, und gerade deshalb bricht die Differenz der Musik, ihr Zwang zur Bewertung, zur Behauptung, in der Stimme hervor. (…)“

Zit. nach: Roland Barthes, „Die Musik, die Stimme, die Sprache“, in: Der entgegenkommende und der stumpfe Sinn, Frankfurt a. Main 1990

( 9 ) In der Bibliothek von Johannes Brahms sind seine Schlüssellektüren aufgefächert. Eva Krill, Die Bibliothek des Johannes Brahms-zur literarischen Geistigkeit des Komponisten, Dissertation Wien 2001.

( 10 ) Margit L. Mc Corcle, Johannes Brahms. Thematisch-bibliographisches Werkverzeichnis, München 1984. Johannes Brahms Gesellschaft ( Hrsg.), Brahms-Studien, Hamburg ( seit 1974).

Gerhard Fischer

Bildkünstler, Privatgelehrter.

Schriften, Filme und Ausstellungen zur griechischen und römischen Antike, zur Kunst der Klassischen Moderne und Gegenwartskunst, zur französischen Philosophie, zur Geschichte Wiens und zur Musik der Klassik und Zwölftonmusik.

Die seit 1984 konzipierten und realisierten 48 Ausstellungen in Wiener Museen, Bibliotheken und Galerien sowie im urbanen Raum wurden von bibliophilen Publikationen begleitet.

Lehrte an der Universität für angewandte Kunst und an der Akademie der bildenden Künste in Wien sowie an der Universität Mozarteum in Salzburg.

Gründer (1984) und Leiter des multidisziplinären Kunstforums Daedalus – Wien.

Gerhard Fischer setzt mit Brahms seine Musikstudien fort, die er als Gastprofessor 1999 an der Universität Mozarteum mit einer Ausstellung zu Mozarts Zauberflöte begonnen hat (Präsentation im Messepalast Prag).

Es folgten eine Vorlesung zu Johannes Brahms (Akademie der bildenden Künste, Wien, 2003), eine Schau zu Anton Weberns Gesamtwerk (Ausstellungskabinett der Wienbibliothek im Rathaus, 2004), eine Schau zum Orpheus-Mythos (ÖNB-Oratorium 2005, Albertina / Musensaal, 2006) und eine Publikation zur Lyrischen Suite von Alban Berg (Wiener Vorlesungen, 2010). Eine im Plan situierte Ausstellung zu Alban Berg ist vorliegend.

2012 wurde ein multimediales Projekt zu Antonio Vivaldi realisiert. http://www.vivaldi-daedalus.eu

Musikstudien zu Monteverdi und Schumann folgen.

Gerhard Fischer arbeitet zudem als Maler, Zeichner, Photograph und Videokünstler.

Werkverzeichnis Gerhard Fischer »

Impressum

FORUM FÜR ENTDECKUNGEN IM RAUM DER KÜNSTE,

DES DENKENS UND DER GESCHICHTE

Fotos & Text: Gerhard Fischer

Der summende, klavierspielende Glenn Gould, der die Intermezzi von Johannes Brahms mit dem Glanz der Verzweiflung spielt, und nicht zuletzt der Love Song „Open up your door“ ( Richard Hawley) beflügelte die Arbeit am Text, die nächtens mit Rotwein aus Rufina in Schwung geriet.

Die Photographien entstanden 2004 auf der Insel des Dädalus, in der Stadt Oia, Santorin. Das dunstige ägäische Meer und das Sonnenlicht der Kykladen-Insel liessen eine Photo-Serie entstehen, woraus eine Auswahl abgebildet wurde.

Abschrift des Manuskriptes von Gerhard Fischer:

Ulrike Bandur

Musikwissenschaftliche Recherche:

Dr. Lea Bernhard

Kontakt:

© 2014

Adresse:

Daedalus Transmediale Gesellschaft

Kirchengasse 41/28, A-1070 Wien, Vienna / Austria

Webdesign:

Förderung der Website:

Wissenschafts- und Forschungsförderung der Stadt Wien

Besonderer Dank ergeht an Prof. Dr. Christian Ehalt für den Zuspruch zur Gestaltung der Webseite Johannes Brahms, Opus 32.

Choon Huat Koay wird grosser Dank ausgesprochen für den Enthusiasmus, mit dem er die digitale Ausführung der Brahms-Webseite begleitet hat.

Inhalt des Onlineangebotes

Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.

Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.